事件概述

2012年8月26日,延安特大车祸致36人死亡,新华社记者李一搏拍摄的现场图片中一名官员在事故现场“傻笑”,网友人肉搜索出该官员是陕西省安监局局长杨达才,并戏称其为“微笑局长”。随后,网友关注的焦点也从“微笑”转移到了他的“手表”上,截至2012年8月31日,经网友和曝光,杨达才被发现的名表总数已达11块之多,价值最高达20-40万,杨达才又被戏称为“表哥”。此后,在网络舆论压力的倒逼之下,2012年9月21日,陕西省纪委发表声明:撤销杨达才陕西省第十二届纪委委员、省安监局党组书记、局长职务。

一、研究背景

当前,我国网民利用网络参与政治的热情不断提高,网络正逐步成为我国公众监督政府及公职人员行为的重要手段,并成为反腐败的重要载体。在这一背景下,认真研究网络反腐的内在机理,如传播路径、阶段和策略、探索网络反腐的基本规律,有利于充分发挥网络反腐的科学性、针对性和有效性。

国内有关网络监督或网络反腐的研究成果多见于论文,著作比较少。国内较早出现并且影响较大的专著是学者刘文富著的《网络政治:网络社会与国家治理》,它从宏观层面论述了网络社会与实体政治之间的互动关系,但没有专门阐述网络舆论监督与腐败治理的关系。[1]有研究者认为:“网络反腐的研究大多集中在网络反腐的意义和现状上……重复研究较为普遍、实证研究极少。”[2]鉴于此,本文从内容分析的研究方法入手,以“杨达才事件”为个案进行研究。

二、研究说明

本文采取的研究方法包括:个案研究法和内容分析法。

(一)个案选取说明

“杨达才事件”自2012年8月26日在微博首先曝光以后,舆论关注度一路走高,成为近年来“网络反腐”的典型案例。

(二)数据统计方法

为了更好的总结和归纳出网络反腐的传播阶段及其宏观路径,本研究对“杨达才”事件进行“百度指数”、“微指数”搜索。因为,“百度指数”功能可以很好地呈现出网民每天对某一网络事件的关注系数以及媒体的关注系数值;“微指数”的“热词指数”功能是基于关键词每日的微博热议度,从而反映关键词在微博中的热议趋势,反映微博用户关注度。

在“杨达才事件”中,从当事人的“微笑”照片被曝光到最终被撤职,历时近一个月(2012年8月26日——9月26日)。鉴于此,笔者以“杨达才”为关键字、以此时间段为截点、以“百度指数”功能和“微指数”的“热词指数”功能为数据库进行归类统计,作为本研究的基本数据来源。

三、“杨达才事件”折射出的网络反腐舆情扩散阶段

(一)“杨达才事件”舆情走势分析

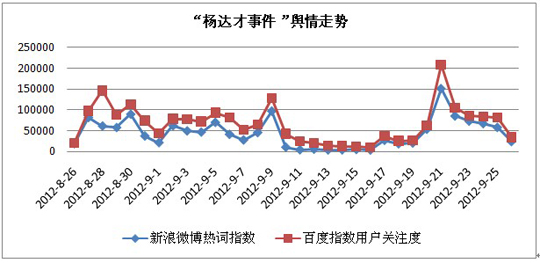

表1:“杨达才事件”受众关注趋势图

(注:数据来源:百度指数、微指数;时间截点:2012.8.26——2012.9.26)

纵观表1可见,“杨达才事件”曝光以来,新浪微博和百度指数的关注度高、低区间大致相同,并且呈现出4个关注高峰,笔者将在后文详细分析。

[page](二)网络反腐的舆情走势

根据表1呈现的4个高峰值,笔者将网络反腐事件的舆情传播阶段划分为:潜伏期、爆发期、扩散期、高潮期和消散期,并总结各阶段的传播策略。

1.潜伏期:“娱乐性”爆料、吸引眼球,“人肉”当事人

2012年8月26日,延安特大车祸致发生后,新华社记者李一搏发表题为《陕西延安特大交通事故确认共36人死亡,仅3人逃生》的图文报道,前陕西省安监局局长杨达才在事故现场面露“微笑”。[3]网友@JadeCong于当日16时35分,在新浪微博上评论:“事故现场官员满面笑容,情绪稳定……”。该微博经广泛转发后,36人死亡的惨剧与官员的微笑形成鲜明对比,迅速引起网友的愤怒和谴责。此后,网友们发起人肉搜索。26日19时53分,网友@百姓大于天爆料称,涉事官员为时任陕西省安监局局长杨达才。

2.爆发期:标签化叙事、制造“鉴表”话题,开启“扒表”集体行动

网友对杨达才的关注度不断提高,焦点也从“微笑”转移到了他的“手表”,并“标签化叙事”地戏称他为“微笑局长”、“表哥”。因网民的质疑升级,微博网友@作家天佑、@花总丢了金箍棒、@卫庄等纷纷发起“鉴表倡议”,“鉴表”迅速成为网民们的热门行动。

杨达才在“微笑门”后又身陷“名表门”,他于8月29日21时至22时在新浪微博的“微访谈”中回应网友质疑,谎称自己只有5块手表。由于网民掀起了“揭发局长第6块表”的集体行动,网友@猪头懦夫司机、@花总丢了金箍棒等相继曝光了杨达才的第7块至11块表。网友发酵式转发后,杨达才的标签化称谓“表哥”深入人心。

3.扩散期:意见领袖、权威媒体介入议题,形成质疑、监督舆论压力

舆论发酵后,微博意见领袖纷纷加入讨论,媒体也迅速介入报道,形成了强烈的舆论监督议题。例如,《南京日报》9月7日刊文《财产不公开,官员浑身都是敏感词》指出:“在近日对陕西省安监总局局长杨达才的手表问题上,网友获得了一种巨大的监督成就感……几张手表的图片,就把一个官员的形象打得落花流水、狼狈不堪。”[4]随后几天,“表哥全身是宝”、“表哥又陷‘眼镜门’”、“官员财产公开”等议题在传统媒体的介入后,逐步扩散。

4.高潮期:媒体、民间舆论压力倒逼之下,官方作出回应

9月17日,《钱江晚报》刊文称“局长天天在正常上班”[5],使得因受“钓鱼岛事件”影响趋于平静的舆论再次掀起高潮。9月19日,新华社记者白靖利发文《莫让舆论热点成为“断头新闻”》指出:“新热点接踵而至,使“旧闻”成功摆脱了媒体和公众的视线,减轻了依法依规处置问责的压力……“断头新闻”的存在,不但欺骗了公众,掩盖了社会矛盾,还降低了政府的公信力。”[6]经新华社官方微博@新华视点、《人民日报》等媒体官方微博和广大网友转发后,形成对杨达才调查结果追问的舆论压力。

9月21日13时10分,陕西省纪委在其官方网站秦风网上发布了《杨达才被撤销省纪委委员、省安监局党组书记、局长职务》[7]的声明,成为2012年9月以来,关于杨达才事件的舆论制高点。

5.长尾期:官方公布处理结果,受新一轮新闻热点的冲击

2012年9月,随着“保钓”议题的不断升级,“钓鱼岛事件”成为网络舆情制高点。在陕西省纪委公布对杨达才“双规”的查处结果后,“杨达才事件”的热议度受到“钓鱼岛事件”的冲击,最终逐渐淡出网民视野。

(三)研究小结:各阶段传播策略、反腐路径及其规律

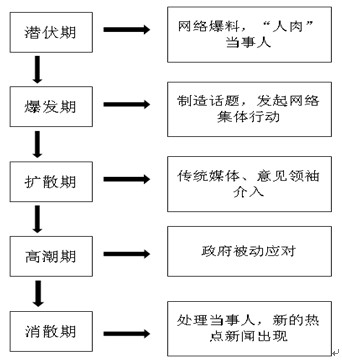

根据上文提及的网络反腐的5个阶段,笔者总结并绘制出网络反腐各阶段的传播策略图:

表2:网络反腐各阶段传播策略图

纵观网络反腐5个阶段,发现其反腐路径为:草根网民爆光腐败线索→网民“人肉”当事人、构建腐败证据→意见领袖、权威媒体介入→议程设置、形成舆论→政府回应、介入处理;其网络反腐的规律为:网络曝光→舆论扩散→网络议题沉淀→政府被动应对→查处当事人。

[page]四、杨达才事件中的两大舆论场分析

(一)网络反腐中的民间舆论场:网友观点倾向性分析

“杨达才事件”自2012年8月26日在微博曝光后,掀起网民们的反腐热潮,其间新浪微博的关注度居高不下,笔者以此考察网络反腐中的民间舆论场。笔者以“杨达才”为关键字,以“原创”、“实时”为搜索标准,以该事件曝光后一个月(8月26日——9月26日)的时间段为截点,搜索到“新浪微博”发布量为2,712,276条。笔者又按照上文中提及的网络反腐5个阶段(潜伏期、爆发期、扩散期、高潮期、消散期),进行阶段性规律研究,抽取转发量在500以上的微博,再采用分层等距抽样方式,共抽取出100条微博作为研究样本,归纳出网友观点的舆论倾向具体表现为:

1.潜伏期:此阶段主要表现为网友对杨达才在事故中“微笑”的道德谴责,称其为冷血官员,多为网民的情感宣泄。

2.爆发期:在网友人肉搜素出杨达才的省份后,网络关注点由“微笑”转向了“手表”,开启“扒表”、“鉴定”热潮,其间多为质疑当事人腐败的观点。

3.扩散期:由于9月受“钓鱼岛事件”影响,网友对杨达才的关注度趋于回落。此阶段由于陕西省纪委久久没有发布对杨达才调查结果,微博中多为质疑当事人腐败、质疑反腐部门公信力的观点。

4.高潮期:在9月21日,陕西省纪委的撤职声明发布后,网民的意见,可大致分为两类:一种是高呼“网络反腐”胜利,另一种是更理性,带着思辨色彩,呼吁现实生活中的“体制反腐”改进。

5.消散期:杨达才被撤职后,网友热衷于对当事人财产猜测,在好奇心的驱使下,由于缺乏真实信息源,一度滋生“83块表”的谣言。

(二)、网络反腐中的媒体舆论场:媒体高峰分析

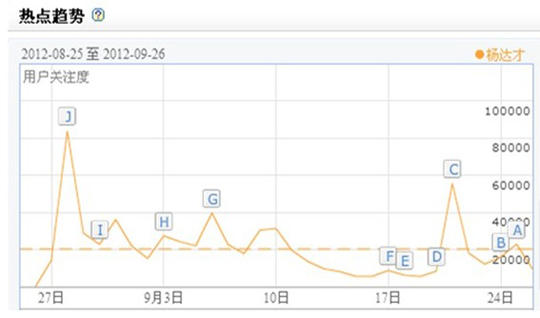

表3:“杨达才事件”用户关注度

(注:数据来源:百度指数;时间截点:2012.8.26——2012.9.26)

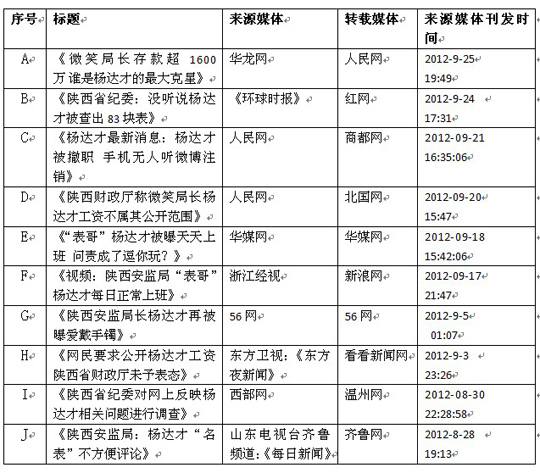

据笔者搜索统计,“杨达才事件”曝光后1个月的新闻,有以上10个(A——J)新闻报道高峰,具体新闻报道如表4所示:

表4:“杨达才”事件用户关注高峰的新闻报道

(注:数据来源:百度指数;时间截点:2012.8.26——2012.9.26)

从表3可以看出,就笔者统计的10则热点新闻的体裁来看,文字消息占绝大多数,有9篇,视频新闻1篇。消息的内容主要集中于涉事主体(当事人、政府各职能部门)最新动态的发布。就媒体的属性而言,以网络新闻为主、传统纸媒、视频新闻为辅。其中,人民网有2条,排在媒体中的第一位。从媒体所在区位来看,中央媒体居多,地方媒体偏少,并且以东部地区为主8篇(北京、上海、浙江等),西部地区媒体仅有2篇(其中一篇为事发所在地)。

(三)小结:两大舆论场关系分析

总体来看,媒体舆论场和以微博为代表的民间舆论场两者之间的议题存在较高的关联度,很大程度上是互相依存的关系。具体表现为:

1.舆论爆发初期:微博率先曝光,引发热议后,带动媒体介入报道;

2.舆论爆发中期:两者不分主次,互动、互存;

3.舆论爆发高潮:权威媒体发挥其影响力,联动微博舆论对政府造成舆论压力。

但是,媒体和民间舆论场之间存在着细微的差距,并不是所有的媒体议程都影响了网民议程,但是网民议程一定程度上决定了媒体议程的跟进。另外,网民和媒体关注的焦点和议题也有所区别,煤体更关注当事人或官方回应、处理、动态等硬新闻,而网民更关注当事人手表数量、金额等娱乐性的软新闻。

[page]五、“杨达才事件”折射的传播特点分析

(一)微博:反腐第一信源、引发网民集体行动

据表1数据显示,2012年8月26日,以“杨达才”为关键字的微博热词指数为19101、百度指数为0,可见微博是此次“杨达才事件”的第一信源。8月27日,微博热词指数为82126、百度指数为14244,杨达才遭到网友搜索后的第二天,新浪微博上的用户热议度仍然远高于百度等网站。直至,事件曝光以来的第三天,微博热词指数为61395、百度指数为83782,百度等网站的用户关注度首次超过新浪微博。可见,微博是此次事件中的第一信源,引发公民参政意识的觉醒。

第一信源发布者@JadeCong对杨达才首度曝光后,迅速引起网民的愤怒和不满。有研究者指出:“在大多数情况下,集体行动框架是‘不公正框架’,它能够激发公众的不满和愤怒。”[8]并且,“许多运动就建立在故意培养的仇恨或愤怒的基础上”。[9]在舆情曝光前几个小时,微博网友主要就“微笑局长”、“冷漠官员”等的议题展开道德谴责,随着网友热议度的升级,关注度从其“微笑”转到“名表”,此后引发“微博鉴表”的集体行动。

(二)传统媒体:助推舆论,理性引导、加速事件解决

传统媒体的推动作用在“杨达才事件”中表现得淋漓尽致。在微博首次曝光后的第2天,媒体介入报道,迅速助推舆论,使其成为热点公共事件。8月27日媒体对此事作出新闻报道15条,多以谴责官员冷漠、藐视生命为主。例如:凤凰网载文《延安车祸现场:官员张口笑惹网友不满(图)》、财讯网载文《延安车祸现场,安监局长一笑惹众怒》等。

在传统媒体与新媒体竞合的时代,传统媒体更具权威性和公信力,也更能对政府部门的处理形成舆论压力。“杨达才事件”在线上线下引发了巨大的争议和广泛的质疑,在微博和传统媒体的追问压力之下,陕西省纪委于8月30日22时22分,在其门户网站秦风网上发表声明:《省纪委对网上反映杨达才同志相关问题进行调查》称,将对事件所涉及的问题进行认真深入的调查。[10]

传统媒体的言论经把关人筛选之后,更具理性色彩和引导作用,人民日报、新华社、党报等权威媒体的评论文章更兼具着强大的舆论引导功能。例如,8月29日,《济南日报》的评论《官员“笑场”可以有,腐败不能有》称:“对于杨达才的追问应集中在表上:不仅要追问杨达才本人,也要追问其单位和纪检部门。”[11]再如,9月19日,新华社记者白靖利发表文章《莫让舆论热点成为“断头新闻”》,将矛头直指陕西省纪委的查处速度。

(三)当事人:微访谈应对危机,成官员微博回应网民质疑首例

杨达才在陷入“微笑门”和“名表门”的网络漩涡后,主动开通微博回应网民质疑,“微笑局长杨达才道歉” 成为新浪微博的热门榜话题,截至9月26日该话题全部讨论数为2770201条。

近年来,官员面对舆论危机的化解能力已变得非常重要,如何正确应对舆论监督,是官员们的必修课。相比其他无视网民指责、躲避媒体采访的官员,杨达才在事发后三天,迅速做出回应,可谓我国官员首次、主动开通微博应对网民质疑的第一人。

六、网络反腐的问题与启示

(一)反思

1.官方态度:处理滞后,降低政府公信力

杨达才在8月26日遭到人肉搜索后,直至8月30日,陕西省纪委才在秦风网上应称,将对事件所涉及的问题进行认真深入的调查。然而,此后一直杳无音讯。9月18日,华媒网等网站纷纷爆出《“表哥”杨达才被曝天天上班,问责成了逗你玩?》等新闻后,陕西省纪委在9月21日关于将杨达才撤职的消息才火速公开。此间,长达20多天的时间里,对当地纪委的公信力和工作效率的质疑之声不绝于耳。

此次“杨达才事件”,由于反腐部门的调查处理速度滞后,导致网络语境及媒体话语中一度出现对“体制内反腐”、“政府公信力”的质疑。在突发事件面前,当事人和政府只能第一时间发声,抢占舆论高地,才能有效应对舆情危机。

2.草根网民:参政意识增强,众声喧哗导致谣言四起

美国当代学者科恩在其有着广泛影响的《论民主》一书中,特别强调“参与”的意义,民主政治无论采取何种形式,其关键都是民众参与。[12] 网络反腐体现了民主,但是它需要网民的参政议政意识。

在“杨达才事件”中曾一度谣言四起,网络上充斥着网民对“逢官必贪”激愤抨击和质疑。曾先后出现“杨达才背景很硬”、“陕西分管安监副省长李金柱包庇杨达才”、“杨达才查出有83块表”等谣言。

3.当事人:快速致歉却有失诚信,危机管理“3T原则”、“三度法则”缺一不可

近年来,官员面对突发事件的危机化解能力非常重要。与其他无视网民指责、躲避媒体采访的官员相比,杨达才迅速致歉,曾获取了短暂的舆论支持。人民网舆情监测室发文《“微笑局长”善待质疑获肯定》称:“杨达才敢于开立微博回应质疑的精神和实践还是很令人称道的……‘有诚意’、‘有勇气面对质疑’,是一次不错的‘危机公关’。”[13]

英国危机公关专家里杰斯特提出危机处理的“3T原则”:第一,Tell Your Own Tale,强调政府牢牢掌握信息发布主动权;第二,Tell It Fast,强调危机处理时政府应该尽快发布信息;第三,Tell It All,强调信息发布全面、真实。[14]杨达才已快速、主动的回应,却因违反“Tell It All”原则,不以实情、全情相告,最终沦为失败的危机公关。

从危机管理的“三度法则”(态度、速度、透明度)来看,杨达才遵守“态度”、“速度”原则,多次向网民致歉,却因违反“透明度”原则,谎称只有5块手表,最终陷入更大的“诚信危机”。可见,官员应对危机时,态度、速度和透明度缺一不可。

(二)启示

近年来,随着“网络曝光”将多位贪官拉下马,网络反腐作为现实制度反腐的有力补充,其强大的参与性、扩散性等是传统的举报方式等无法比拟的。网民通过自媒体等提供线索、开展调查、追踪事态发展、监督处理情况,形成一股强大的网络反腐力量,有利于腐败现象的遏制和查处。

但是,网络反腐是一把“双刃剑”,在发挥积极作用的同时也带来了诸多的问题,如:虚假信息泛滥;网友“娱乐性”、“标签化”叙事;民间舆论场非理性化倾向;网友侵犯当事人“隐私权”等等。针对当前网络反腐的发展现状及问题,为使网络成为科学的、有效的反腐平台,本文有如下几点建议:第一,政府应完善网络反腐的规章制度,促进网络反腐法制化、规范化,科学设计网络反腐路径;第二,各地纪委可开通官方微博,使用“私信”功能接收腐败举报线索,建立网络反腐信息案例库;第三,应实行微博实名制,提高网民媒介素养,规避恶意诽谤和造谣;第四,主流媒体应提高媒介伦理,介入反腐议题,正确引导网络舆论等等。

(作者系:西南大学新闻传媒学院)

注释:

[1] 刘文富.网络政治:网络社会与国家治理(第1版)[M].北京:商务印书馆,2002.

[2] 杜治洲,任建明.我国网络反腐特点与趋势的实证研究[J] .河南社会科学.2011(2).

[3] 许祖华,石志勇,李一博.陕西延安特大交通事故确认共36人死亡,仅3人逃生,新华网.2012-8-26 15:36:08.

[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/photo/2012-08/26/c_123632033.htm

[4] 曹林.财产不公开,官员浑身都是敏感词[N].南京日报,2012-9-7(B2).

[5] 黄莹.“表哥”正常上班 政委的事“不便透露”[N].钱江晚报,2012-9-15(A13).

[6] 白靖利.莫让舆论热点成为“断头新闻”,新华网,2012年09月19日 11:33:05,

[EB/OL] http://news.xinhuanet.com/politics/2012-09/19/c_113130460.html

[7] 秦风网:[EB/OL]http://www.qinfeng.gov.cn/Html/2012-9-21/131032.Html

[8] Gamson, W.A., Fireman, B. & Rytia, S., Encounters with Unjust Authority, Homewood, Dorsey Press, 1982.

[9] [美]西德尼?塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏译,南京:译林出版社,2005:150.

[10] 秦风网:[EB/OL]http://www.qinfeng.gov.cn/Html/2012-8-30/222253.Html

[11] 王攀.官员“笑场”可以有,腐败不能有[N].济南日报.2012-8-29(2).

[EB/OL] .http://news.xinhuanet.com/comments/2012-08/29/c_112880388.htm

[12][美]科恩.论民主[M].聂崇信等.北京:商务印书馆,1988:40、22.

[13] 人民网:http://yuqing.people.com.cn/n/2012/0830/c212785-18878714.html

[14] 赵秋杰.新媒体环境下政府危机公关的突围[J].今传媒.2012(7).