一、法人制度是组织机构代码的工作基础

组织机构代码(以下简称代码)采用无含义代码方法,能够有效地维持代码作为法人唯一标识的稳定性,避免有关机构的法人性质变更所带来的代码标识的变动。但是,这并不是说法人制度对组织机构代码工作就没有直接的影响。代码制度是行政机关基于国家的法人制度所建立的实施宏观调控和微观管理的技术工具,代码与以法人为主要内容的各类组织机构形成严格的对应关系,一个代码对应一个法人或机构,法人种类、法人注册与登记管理制度等诸多方面的变化会直接对代码工作产生影响,法人制度是建立和完善组织机构代码工作的基础。

1、宪法、民法等主要法律对法人制度的规定,直接决定了代码信息库中的机构比例与数量

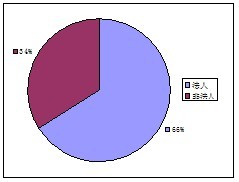

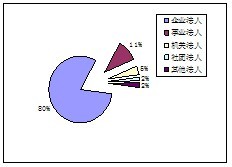

按照《民法通则》的规定,我国具有四类法人[1],即机关法人、事业单位法人、企业法人和社团法人。从当前的代码信息库来看,这四类法人占整个信息库总量的三分之二左右,其中企业法人占一半左右[2]。另外,尽管相关法律没有明确一些组织机构(如个体工商户等)的法人类型,但是为了管理方便,这些机构仍然被赋码并纳入代码信息库中。这些机构数量占总数的三分之一左右(如图1、2所示)。

图1、2000年我国组织机构的构成

图2、2000年我国各类法人的比例

2、法人种类的划分决定代码数据库的信息项目

目前,代码数据库有48个字段,其中包括“机构类型”项目。该项目要求明确登记机构的法人(包括非法人)类型,如机关法人、事业单位法人、企业法人、社团法人等。机构法人类型的变更虽然不会导致代码标识的变化,但是却必须对代码数据库相关项目进行修改。

3、法人制度所规定的法人管理模式决定了代码信息库的建设机制

1986年开始实施的《民法通则》以及其他相关法律法规,明确规定了各类法人制度,制订了具体的登记注册流程及其管理机构。因此,从最终结果来看,我国法人机构实行分类登记注册制度,机关法人和事业法人由编制部门登记与管理,企业法人由工商部门登记设立,社团法人到民政部门登记注册。但是,就代码赋码来看,尽管《国家信息化领导小组关于电子政务建设的指导意见》(中办发[2002]17号)(以下简称“17号文件”)提出要建设以代码为唯一标识的全国法人单位基础信息库,但是代码目前尚未获得任何法律层次的许可。因此,从这个意义上讲,目前的法人制度已经确定了代码赋码工作“先注册后赋码”的格局——各类法人和非法人到代码管理部门登记赋码是在完成上述登记注册程序后的一个后续手续。毫无疑问,代码数据库必须以法人登记注册信息为基本依据。

4、法人分类信息是代码开展行业管理与应用的重要手段

代码本身虽然没有外在含义,但是代码元数据[3]所包含的不同项目却能够从不同方面标识法人的各种属性,从而为代码的特定应用提供有效手段。例如,就企业法人来看,代码元数据中所包含的“经济行业”可以作为一些经济主管部门加强特定行业管理的有效手段,而其中的“机构地址”也可以作为高新技术开发区、经济技术开发区的管理机关实施相关优惠政策、加强地方管理与服务的重要工具。

5、人们对法人性质的认识将直接决定代码信息内容及其项目

也就是说,代码元数据结构、数据元素内涵是随着人们对法人的认识而发生变化的,代码元数据其实就是法人属性的高度浓缩及简要表述。这点应该成为今后人们对代码登记表格进行修改的基本依据。

二、法人制度对组织机构代码工作的影响

法人制度对代码工作具有重要影响。结构完整、持续稳定的法人制度能够给代码工作提供有效的政策框架。从法制史来看,法人制度主要与商品经济和市场经济发展密切联系在一起,完善的法人制度是市场经济发展的重要内容,是平衡法主体之间民事关系的基本保障。因此,早在1986年4月第6届全国人民代表大会第4次会议就通过了《中华人民共和国民法通则》,并从1987年1月1日开始实施。《民法通则》规定了我国自然人与法人的主要民事关系,并将法人划分为企业、机关、事业、社会团体、联营等法人类型,为我国处理相应的民事法律关系提供了基本依据。但是,在过去20多年的时间里,恰恰是我国从计划经济向社会主义市场经济转型的关键时期,在这个过程当中,法主体的性质、类型与数量都已经并正在发生很大的变化,原有的规定在当前看来变得相对简单,难以面对当前复杂的形势需要,这些不仅给行政管理带来困境,也给组织机构代码工作产生不利影响。下面就结合代码工作来分析我国的法人及法人制度所面临的有关问题。

1、代码信息库与法人库等组织机构信息库在认识上存在着逻辑的不一致性

我国最初是通过“企业法人”来认识“法人”的,因此,很多人(包括不少从事电子政务的专家)自然而然地就将“中办发[2002]17号”文件所提出来的“法人单位信息库”等同于工商行政管理部门所登记注册的企业法人数据库。但是实际上,法人单位信息库、代码信息库、工商行政管理部门登记注册的企业基础信息库(如“经济户口”[4])之间不是一回事,三者在内容和范围上存在着较大的差别。工商行政管理部门登记注册的企业基础信息库不仅包括企业法人,也包括非法人企业,个体工商户等,有些地方(如浙江省[5])还将农村经济合作社看作企业并要求其到工商部门进行注册登记。而“17号文件”中所要求的建立法人信息库,从字面意思上来看,应该是包括民法通则所规定的以及后来的一些法律所认定的所有法人。但是,代码库所包含的组织机构则远不止全部法人或企业基础信息库,实际上可以看作是上述两者的集合,甚至更多。目前,代码库包含1300万个组织机构信息,比其他各类信息库都要多。代码库的海量数据是其优于其他各类组织机构信息库的重要体现。这也可以看作是“17号文件”要求建立以代码为唯一标识的全国法人单位基础信息库的主要原因。

但是,这里面就可能出现这样的问题。比如,法人单位基础信息库既然以代码为唯一标识,而代码库同样也以代码为唯一标识且其信息量相对最为全面,为什么就不直接以代码库作为“17号文件”的建设目标而另生出一个新的概念呢?目前,除了代码库和工商行政管理部门建立的相关信息库外,还有统计部门建立的“基本单位名录库”,如果再多出一个来(即使是一个新的说法),毫无疑问将造成更加混乱的局面。

2、我国的法人制度尚未建立成熟、完善的民事主体体系架构,影响代码库的系统稳定性

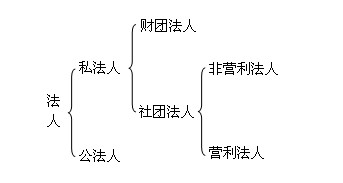

以法、德为代表的大陆法系国家,在法人分类问题上形成了一种相对比较稳定的、并得到多数国家认同的法人分类结构。该结构以《德国民法典》为代表,将法人在性质上区分为公、私法人两部分,然后将私法人划分为社团与财团,继而又将社团法人分为营利法人和公益法人[6](如图3所示[7])。这种划分能够从逻辑上将各类社会团体统一纳入其调整范围,因而具有比较强的应用价值。

图3、大陆法系国家的法人分类

从立法实践来看,我国的法律体系比较接近大陆法系。但是,在民事主体体系安排方面,《民法通则》却没有明确地采纳其分类结构,既没有区分私法人和公法人,更没有对私法人做财团法人和社团法人、或是公益法人和营利法人的划分。我国更多的是基于问题导向,根据部门管理需要采用企业、事业单位、社会团体、捐赠财产等法人的小归类法概念。于是,这种“以小帽子戴大脑袋”的方法自然会产生一系列的问题。比如,不区分公、私法人,就难以限制公法人进入私法领域、难以严格设定民事生活领域的准入规则,也就难以建立完善的市场经济法主体体系结构。再比如,没有财团法人,我们现在就不能有效地包容我国现有的一些机构类型,如基金会、寺庙、由捐赠财产所构成的其他各类组织[8]。

另外,具体地来看,《民法通则》所确立的非企业法人的“机关、事业单位、社会团体法人”,也与当前的社会发展现实存在很大的冲突。一方面,在立法初期,事业单位绝大多数是国家政府直属并代行国家行政权力的部分职能的单位,按照大陆法系,事业单位应该与机关一并纳入公法人领域。但是,后来“事业单位公营”这种一统天下的割据被打破,大量的民办、私办企业进入医疗、学校等原先的事业单位领域,于是便出现了公法人与私法人重叠的窘境。另一方面,从概念上讲,我国的社会团体相当于大陆法系的非营利法人,其中有些同“事业单位”一样,同属公益性质。因此,从逻辑上讲,这些公益性的社会团体应该同“民办非企业单位”中的私营性“事业单位”一起作为非营利性法人或公益法人统一归类,并根据各自的具体性质再进一步划分为社团法人或财团法人。于是,其问题也就出现了,那就是,这些在属性上没有共性关系的法主体在类别划分上却被归入了同一种类型[9]。

这些随意性及其缺陷在社会环境或人们的认识发生变化之后,就往往会带来组织机构的法人性质的变更,从而给代码管理工作增加困难。

3、代码游离于法人的注册登记过程之外

所有的法人虽然都由一部《民法通则》或(将来的)《民法典》来统一规范,但是在法人的注册登记过程中,由于登记管理职能分属不同的行政部门,因而不同的法人被赋予了不同的登记号码。虽然代码管理机关给不同的法人以唯一的组织机构代码,但是代码实际上是游离于法人的注册登记过程之外的,代码是代码管理机关在组织机构已经注册登记并被赋予法人资格之后而颁发给法人的一个标识。也就是说,代码没有融入法人的人格[10]形成过程。在这种情况下,代码也就难以顺利地进入各相关政府机关的针对各自法人的监督管理程序之中,从而造成法人的行政管理方面的分离或分割局面。